К 100-летию краевого совета «Динамо». Владимир Жучков. Кто нас выводит в мастера. Часть первая

Владимира Васильевича Жучкова помнят многие поколения барнаульских футболистов. Долгие годы он работал в динамовской ДЮСШ тренером по футболу и стоял у истоков ее образования. За свою 30-летнюю тренерскую деятельность он воспитал много талантливой молодежи.

В первую очередь нужно отметить Владимира Скориченко (1943), ставшего капитаном сборной РСФСР (1967) и мастером спорта СССР, Андрея Кучинского (1947) – первого воспитанника барнаульского «Динамо», приглашенного в команду высшей лиги – «Зарю» (Ворошиловград), Бориса Долгова (1949) – трехкратного победителя зональных соревнований команд второй лиги в составе барнаульского «Динамо» (1974, 1980-1981), Вячеслава Яворовича (1950), игравшего в свердловском «Уралмаше» и Ивана Забиняка (1951) – мастера спорта СССР, приглашенного из «Динамо» в московское «Торпедо».

Можно вспомнить и воспитанников нашей школы последующих поколений. Александра Дорофеева (1957) – мастера спорта СССР, выводившего нашу команду «Динамо», уже как главный его тренер, в первый дивизион (2007). Сергея Окунева (1957) – одного из самых результативных и лучших молодых нападающих второй лиги (1980), Валерия Чупина (1961) – двукратного победителя зональных соревнований команд второй лиги в составе нашего «Динамо» (1980-1981), ставшего затем рекордсменом по числу проведенных матчей за волгоградский «Ротор» в первой советской лиге, Вадима Сосулина (1963) – одного из лучших наших полузащитников 80-х годов, связавшего в дальнейшем свою судьбу с воронежским «Факелом».

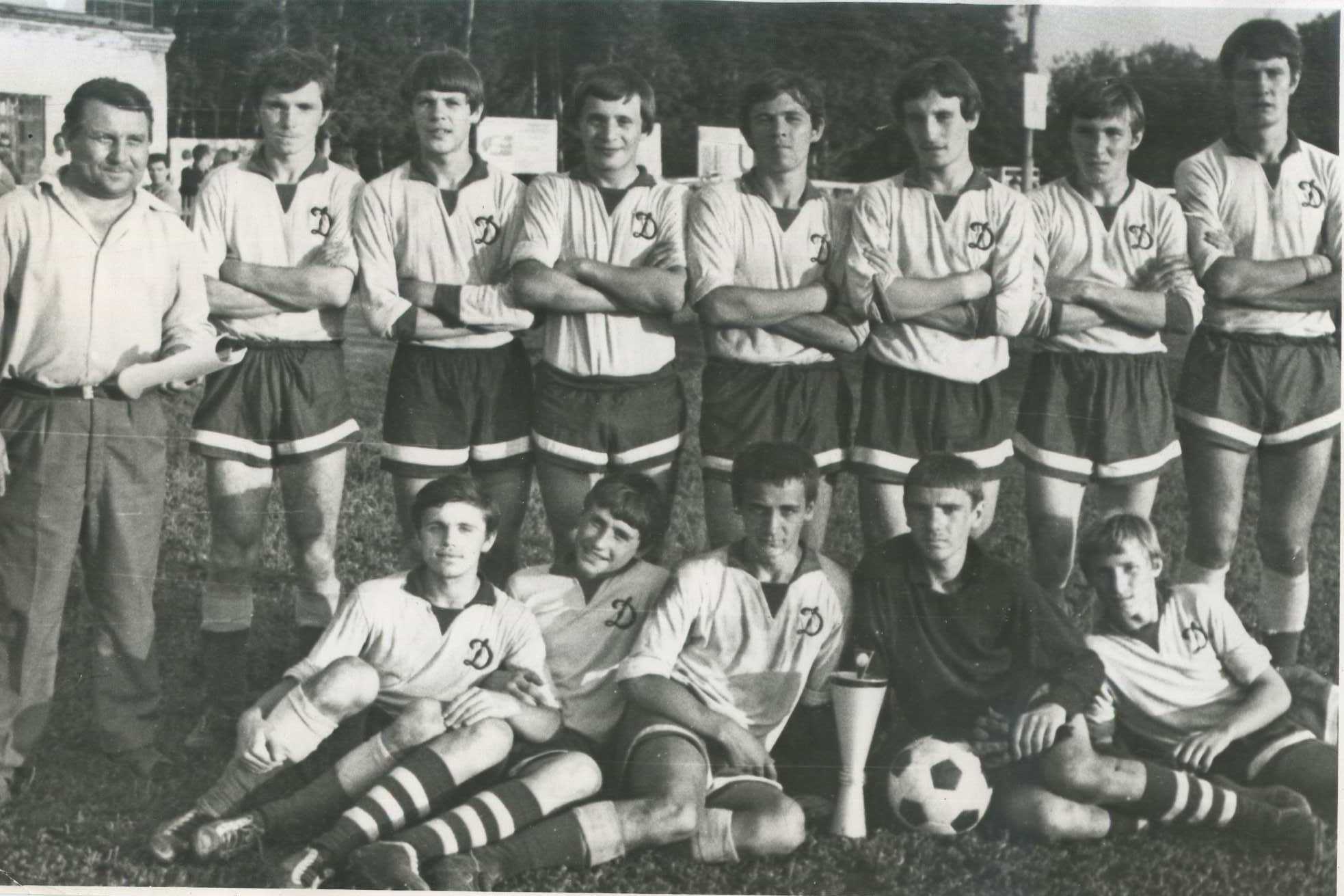

Тренеры Анатолий Николаевич Секриер (слева) и Владимир Васильевич Жучков.

Родился Владимир Васильевич Жучков 25 февраля 1927 года в селе Пяша Бековского района в Пензенской области, но вскоре его семья переехала в Сталинград, где отец и мать работали на тракторном заводе. Володя Жучков с 12 лет играл в детской футбольной команде сталинградского «Трактора» и учился в школе. Когда Володя окончил семилетку и поступил на учебу в местное ремесленное училище, началась война. Немцы рвались к Сталинграду, который до самой его осады продолжал выпускать десятки танков в день.

Но уже осенью 1942 года над городом нависла смертельная угроза, и надо было спасать завод и людей. Решением правительства стала эвакуация тракторного завода в Барнаул. Отец, Василий Михайлович, как один из ведущих мастеров кузнечного цеха был направлен в Барнаул в числе первых, которые и строили 77-й завод (будущий «Трансмаш») в чистом поле. Был награжден за доблестный труд Сталинской грамотой. А Володька, воспользовавшись полной неразберихой при эвакуации, из эшелона, следовавшего в Сибирь, сбежал на фронт…

Таких случаев тогда было великое множество, так как практически все наши эшелоны при эвакуации немецкие самолеты бомбили, и искать, а тем более ждать подростка, в такой ситуации, конечно же, никто не стал. Вскоре 15-летнего пацана в одном из поездов задержал военный патруль. И со временем просьбу подрастающего Жучкова, отправить его на фронт, «удовлетворили». Так он в 1943 году и был направлен в ШМАС — школу младших авиационных специалистов — на Дальний Восток. Там он выучился на мастера кислородного оборудования самолетов.

Летом 1945 года, в 18-летнем возрасте, Жучков был зачислен в состав 34-го авиационного полка ВВС Тихоокеанского флота и участвовал в войне с Японией. Был награжден несколькими боевыми медалями, а в 1985 году, к 40-летию Великой Победы, нашего героя нашла и еще одна высокая боевая награда – Орден Отечественной войны II степени.

После войны Владимира Жучкова направили служить в Прибалтику, где он участвовал в составе футбольной команды ВВС (Таллин) в чемпионате и розыгрыше Кубка Эстонии.

Сохранилась уникальная фотография его команды ВВС, выигравшей Кубок Эстонской ССР в 1948 году. В этой команде он играл вплоть до своей демобилизации в 1950 году. Но говорить о том, что в то время Владимир Жучков серьезно занимался футболом, конечно же, нельзя. Он, как и все его товарищи по команде, выполнял все свои воинские обязанности: ходил в наряды и патруль, а также принимал участие в ликвидации бандитских формирований националистов, несколько лет еще не дававших спокойно жить местному населению и особенно представителям советской власти.

В то время сильнейшей командой Эстонии считалась таллиннская команда мастеров «Балтфлот», многократный чемпион республики. Она участвовала и в первенстве СССР среди команд класса «Б». А ВВС – это команда советских летчиков и авиационных специалистов, проходивших срочную службу в Эстонии. Она собиралась от случая к случаю на период соревнований или календарных матчей и сравнивать ее с командой мастеров «Балтфлота», конечно же, нельзя. Это разные по уровню подготовки команды. Однако же, команда ВВС в истории эстонского футбола конца 40-х годов свой яркий след оставила. И к ее триумфу в 1948 году Владимир Жучков имел самое прямое отношение.

В 1950 году сержант Владимир Жучков был уволен из армии в запас и прибыл на постоянное место жительства в Барнаул, и сразу же поступил в розыскной отряд Управления МГБ Алтайского края. Решающую роль в выборе места работы сыграло то, что начальником госбезопасности края был знаменитый футболист московского «Динамо» 20-х годов генерал-майор Николай Матвеевич Карпенко. Он, можно сказать, «с бору по сосенке» несколько лет собирал барнаульское «Динамо». И к сезону 1951 года это был уже боеспособный коллектив, способный добиваться высоких результатов.

В воротах играл армянин Александр Михайлов, игравший до этого в минском «Динамо». Он приехал в Барнаул следом за «высланными» матерью и сестрой. Были еще сосланные армяне — нападающие Нишан Казанджан и Арутюн Сираканян, которые добавили в игру динамовцев свой колорит. Казанджан имел опыт выступлений в профессиональных командах Ирана и Египта, а Сираканян славился большой пробивной мощью и результативной игрой.

В обороне выделялись правый защитник Владимир Шаров, левый защитник и капитан команды Виктор Комаров и высокий центральный защитник Аркадий Твердых, старшина, прошедший всю войну, исключительно самоотверженный и надежный, пользовавшийся большим авторитетом. В атаке выделялся своей незаурядной техникой Владимир Кузьминых – любимец трибун, часто срывавший за виртуозные финты неизменные аплодисменты.

В 1949 году он играл в новосибирском «Динамо», сильнейшей команде Сибири, которая тогда завоевала Кубок РСФСР. Рядом с ним играл крымский татарин Виктор Мезенцев (Метц), который играл до 1946 года в знаменитой славгородской команде, сильнейшей тогда в Алтайском крае. Из барнаульского «Локомотива» пришли в «Динамо» быстрый левый крайний нападающий Сергей Орлинский и левый полусредний нападающий Владимир Киселев, из «Науки» — крайний защитник Анатолий Яшин, а из «Красного Знамени» — опытный полузащитник Григорий Писарев.

Все они составили в тот год отличный игровой ансамбль и «Динамо» заняло второе место в первенстве РСФСР по второй группе и вышло в первую группу вместе с иркутянами. Кроме того, динамовцы Барнаула в 1951 году выиграли в краевых соревнованиях чемпионское звание и кубок, одолев в финальном матче в дополнительное время команду котельного завода – «Авангард» — 5:2.

Вот в такой, интересной по подбору игроков, команде Владимир Жучков играл в том сезоне и по воспоминаниям динамовцев был душой коллектива. От него исходила такая доброжелательность к любому человеку, что это сразу располагало к общению, установлению крепких дружеских отношений. В его поведении не было и тени какого-то превосходства над молодыми динамовцами, которых у динамовцев и так было немного.

На поле он действовал очень рационально, всегда в интересах команды, допуская в работе с мячом минимум брака. Он не был ни скоростным футболистом, ни «королем» воздуха, ни обладателем пушечных ударов, ни завзятым бомбардиром. Но всегда оказывался на поле в самом нужном месте, в нужное время. Потому, как очень хорошо «читал» и понимал игру. Был этаким «незаметным героем», через которого шли все нити игры динамовской «машины» 50-х.

С его приходом в среднюю линию барнаульского «Динамо» она стала иметь, можно сказать, тот самый завершенный вид, к которому и стремились долгое время динамовцы. Генерал Карпенко очень ценил комбинационные достоинства игры Владимира Жучкова, потому как знал толк в настоящем футболе. Неслучайно ведь московский динамовец Николай Карпенко в молодости входил в список 44-х лучших футболистов страны (журнал «Физкультура и спорт» за 1928 год). Поэтому лучше любого тренера видел истинные возможности каждого.

В 1952 году динамовцы Барнаула играли уже в первенстве РСФСР среди команд первой группы. Команду нужно было укреплять. С этим и было связано появление в ней из новосибирского «Динамо» Петра Попова – «Пеки», известного на всю Сибирь форварда. В то время это была «звезда» местного масштаба. Вернулся в Барнаул из Новосибирска и один из лучших в то время нападающих Владимир Чернов.

Народ потянулся на трибуны, посмотреть не только на Пеку и Чернова, но и на сильнейшие команды Сибири – ОДО из Новосибирска — обладателя Кубка РСФСР 1951 года, а также — омское «Динамо», красноярский «Трактор», ОДО из Иркутска и др.

В связи с этим, надо сказать, что Попов и Чернов очень прилично играли в хоккей с мячом и шайбой. Владимир Жучков тоже неплохо смотрелся зимой в краевых соревнованиях «русачей», в которых барнаульское «Динамо» неизменно становилось чемпионом. И не случайно в середине 60-х годов именно его назначили старшим тренером команды барнаульского «Динамо» по хоккею с мячом, которая первой в Алтайском крае (раньше футболистов и «шайбистов») вышла в класс «А» (1964) и два года играла в первой лиге.

В 1953 году футболисты барнаульского «Динамо» вполне могли стать и победителями зонального первенства России, но в решающем матче в Красноярске, ведя в счете после первого тайма — 2:0, не сумели удержать победу и местные торпедовцы сравняли счет буквально на последних минутах – 2:2.

В итоге красноярское «Торпедо» и новосибирское «Динамо» опередили нашу команду всего на одно очко, красноярцы затем в финальном турнире в Краснодаре стали чемпионами РСФСР среди команд коллективов физкультуры и уже тогда завоевали право играть в классе «Б», но спортивное руководство Красноярского края не поддержало футболистов.

В том году Владимир Жучков стал служить в структуре МВД, но начавшаяся как раз после смерти Сталина реформа в органах, привела к сокращению штатов в конце 1954 года, и Владимиру Васильевичу было предложено работать тренером по футболу в Краевом Совете «Динамо» с юношами.

Продолжение следует.

Автор: Валерий Николаевич Лямкин

Рубрики: История команды